专(专业化),精(精细化),特(特色化),新(新颖化)。就是指那些在细分行业里,产品有特色,精细化,有技术创新的企业。我们仔细看看,符合这四点的,多数是中小企业,而且集中在制造业。这些企业也叫“小巨人”。 国家为什么支持中小企业转型,走专精特新道路呢?这背后有一个很重要的战略目的,就是政策中提到的:补链强链。什么意思?补链,供应链哪儿薄弱,补哪里。哪儿是关键环节,就补哪里。强链,就是供应链要稳定,要安全,以及要提高竞争力。把木桶的短板补上,也顺带加固整个木桶。只有供应链完整,安全稳定,才能不被“卡脖子”。而要加强供应链,就得发展“专精特新小巨人”。

比如,芯片制造;比如,高端软件,像操作系统、工业软件、数据库管理系统;比如,高端轴承钢、环氧树脂等材料;还有,高端元器件等等。这是从大战略出发。回到一家企业自身,选择专精特新,也是一条好出路。我们看“专精特新”这四个词,其实说的都是,一家中小企业,你不一定要做那么大,你只要专精特新,也能活下去。 所以这是一个风向。这风向就是,企业发展从过去讲究做大做强,做大型互联网公司,流量为王、赢家通吃的逻辑之下,走向了另外一个方向,那就是小而美,小而精。从巨无霸,走向小巨人。

现在上榜的“专精特新”企业,可能大多数还是科技型的制造业企业,但是,用何帆老师在得到《何帆中国经济报告》课程里的话来说:“在不在名单上不重要,重要的是,理解了‘专精特新’的内在逻辑,你就知道企业未来的发展思路了。” 这个风向也同样适用于其他行业。也就是说,你要走差异化路线。专注一个细分市场,把产品做精,服务做好,打造核心竞争力,占据自己的生态位。成为小而美,也很好。

二、专精特新的终点是隐形冠军

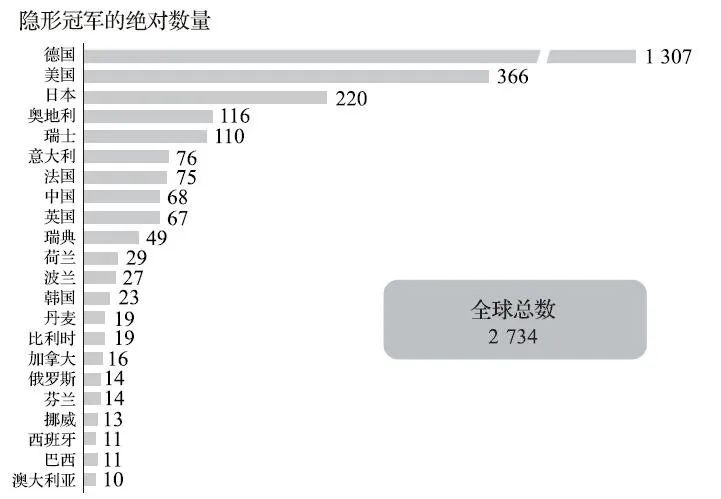

专精特新做到极致,就是隐形冠军。什么叫隐形冠军?德国的管理大师赫尔曼·西蒙,2014年写了本书,就叫《隐形冠军》。 用西蒙的话来说,隐形冠军的企业长这样:1)世界前三强的公司或者某一大陆上名列第一的公司;(冠军)2)年营业额低于50亿欧元;3)不为外界所知的。(隐形) 隐形冠军,需要满足上面这3个标准条件。像这样的隐形冠军企业,西蒙在全球收集了30年,找到了2734家。其中,德国企业占了将近一半,1307家。

我举几个例子。你有没有想过你的汽车车牌是从哪儿来的?在这一领域处于世界领先地位的,是一家叫Utsch的公司。Utsch公司的网站主页上写着:“早在‘全球化’这个概念出现之前,它就已经是Utsch公司的日常业务了。” 这不夸张。Utsch的车牌,销往130多个国家,全球有1500名员工,和8500万欧元营业额。